金博智慧:一张“脑电地图”读懂孩子的认知与情绪

发布日期:2025-07-26 17:11:23

儿童脑电(EEG)特征,如特定频段的功率、不同频段间的耦合(如Delta-Beta相关性)以及脑区间的连接性,与儿童的行为抑制、情绪调节、认知发展及社会行为(如道德评价)密切相关。理解这些EEG指标及其反映的额叶、中央区等脑区功能,有助于揭示儿童行为表现背后的生理机制,为早期识别行为风险和发展问题提供神经生理学依据。

1.儿童EEG特征与行为抑制及情绪调节

1.1 EEG Delta-Beta相关性(DBC)与行为抑制(BI)

行为抑制(Behavioral Inhibition, BI)作为一种气质特征,表现为儿童对新奇刺激的警惕和回避倾向,是后续焦虑障碍发展的一个稳定预测因子。近年来的研究开始关注EEG中Delta-Beta相关性(Delta-Beta Correlation, DBC)与儿童行为抑制之间的潜在联系。一项针对118名儿童(最终有效样本量为92-94名)的研究,通过比较被试间(between-subjects)和被试内(within-subjects)两种测量方法,系统考察了基线EEG DBC与行为抑制的关系 。研究结果表明,采用被试间测量方法时,高行为抑制儿童在额叶(frontal)和中央区(central)的DBC显著高于低行为抑制儿童,在顶叶(parietal)区域也表现出边缘显著的更高DBC。具体而言,在额叶区域,高BI儿童的DBC(r = .71, p < .001)显著强于低BI儿童(r = .34, p = .022),效应量较大(z = 2.38, FDR校正后p = 0.033, q = 0.53)。在中央区,高BI儿童的DBC(r = .79, p < .001)也显著强于低BI儿童(r = .56, p < .001),效应量为中等(z = 1.96, FDR校正后p = .039, q = 0.44)。在顶叶区域,高BI儿童的DBC(r = .79, p < .001)虽然也高于低BI儿童(r = .65, p < .001),但差异的显著性水平较低(z = 1.32, p = .086, FDR校正后p = 0.110),效应量较小(q = 0.30)。重要的是,研究还发现两组儿童在Delta和Beta波的绝对功率上没有显著差异,这表明高BI和低BI儿童在delta和beta振荡的同步性上存在特异性差异,而非单纯的功率差异 。

采用被试内测量方法时,连续的行为抑制得分与中央区和顶叶区的DBC呈正相关关系,但与额叶区的DBC相关不显著 。例如,在中央区,高BI儿童的被试内DBC平均值(M = 0.33, SE = 0.40)显著高于低BI儿童(M = 0.21, SE = 0.40; F(1,90) = 4.60, uncorrected p = 0.035, FDR校正后p = .053, d = 0.45)。在顶叶区,高BI儿童的被试内DBC平均值(M = 0.46, SE = 0.04)也显著高于低BI儿童(M = 0.31, SE = 0.40; F(1,90) = 6.80, uncorrected p = 0.011, FDR校正后p = 0.024, d = 0.55)。这些发现共同提示,DBC可能是儿童期行为抑制的一个神经相关物,并且在比较不同测量方法时,其在脑区特异性、相关强度和相关性值的变异性方面表现出差异 。研究者认为,DBC可能反映了神经调节网络为了下调皮层下网络的唤醒水平所做的努力,因此高BI儿童表现出的较高DBC可能意味着他们在神经层面存在过度控制的迹象,这或许是他们努力调节持续高水平唤醒的表现 。

1.2 DBC与儿童情绪调节(ER)的关联

情绪调节(Emotion Regulation, ER)是指个体监控、评估和调整自身情绪反应以适应环境要求的能力,对儿童的社会适应和心理健康至关重要。EEG中的Delta-Beta相关性(DBC)被认为可能反映了参与情绪调节的皮层下和皮层神经回路之间的功能一致性 。一项由Sarah Myruski等人进行的纵向研究,旨在探讨DBC是否能够预测儿童的情绪调节能力 。该研究在儿童5-7岁(T1)和两年后(T2)分别记录了静息状态下的EEG数据以计算DBC,并通过行为任务(如延迟满足任务和等待任务)观察并编码儿童的情绪调节策略。研究结果支持了DBC作为儿童情绪调节神经生理指标的假设:较高的DBC与儿童在情绪挑战情境中更多地使用适应性、相对主动的情绪调节策略相关 。具体而言,在T1时额叶区域较高的DBC能够纵向预测儿童在T2时更多地使用“替代活动参与”(alternative activity engagement)这一情绪调节策略,并且与家长报告的更积极的情绪调节能力相关 。这表明,额叶DBC可能反映了儿童在面对情绪挑战时,调动认知资源以转移注意力或进行积极应对的能力。这项研究为理解儿童情绪调节的神经基础提供了新的证据,并提示DBC可能作为一个具有临床和发展相关性的预测指标,有助于早期识别情绪调节困难的儿童,并为针对性的干预措施提供依据。值得注意的是,研究还发现额叶和顶叶(而非中央区)的DBC与观察到的自发性情绪调节策略以及家长报告的积极情绪调节相关 。

1.3 DBC作为儿童焦虑的潜在神经指标

EEG中的Delta-Beta相关性(DBC)已被广泛认为是与焦虑相关的神经生理指标,不仅在成人中,在儿童和婴儿的研究中也显示出类似的关联。多项研究表明,增强的DBC,特别是在额叶区域,与儿童更高的焦虑水平、社交焦虑以及恐惧气质相关。例如,Kristie L. Poole和Louis A. Schmidt的研究发现,在7岁左右的儿童中,那些表现出持续高水平唾液皮质醇(一种应激激素)或持续高水平社交焦虑的儿童,其额叶DBC显著更强 。具体来说,与皮质醇水平低且不稳定的儿童相比,皮质醇水平高且稳定的儿童额叶DBC更强(z = 2.11, p = .02);与社交焦虑水平低且稳定的儿童相比,社交焦虑水平高且稳定的儿童额叶DBC也更强(z = 1.72, p = .04)。这些发现表明,额叶DBC可能反映了与焦虑和应激反应相关的神经内分泌活动模式。此外,对婴儿和学步儿的研究也发现,具有高皮质醇反应性或高失调恐惧(即在低威胁情境下表现出高恐惧)的儿童,在静息状态下表现出更强的额叶、中央和顶叶区域的DBC。这些研究共同支持了DBC作为儿童早期焦虑风险神经指标的潜力。然而,也有研究指出,DBC与焦虑的关系可能并非简单的线性关系,并且可能受到个体差异、情境因素以及分析方法的影响 。尽管如此,DBC作为一个非侵入性的EEG指标,为早期识别和干预儿童焦虑问题提供了有前景的途径。

2.儿童EEG连接性的发展及其与认知行为的关系

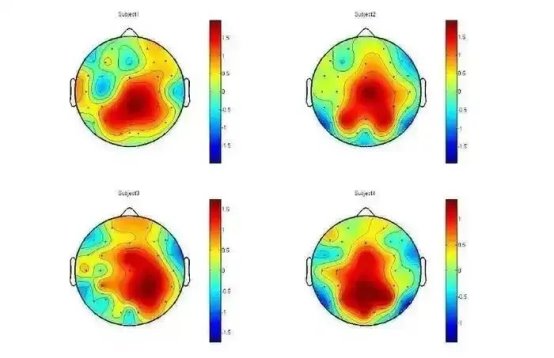

2.1学龄前至学龄期儿童EEG功能连接与有效连接的发展

儿童期是大脑结构和功能快速发育的关键时期,EEG连接性作为衡量不同脑区之间信息交互和协同工作的重要指标,其发展模式对于理解儿童认知和行为能力的成熟至关重要。Jiannan Kang等人(2024)进行的一项研究,旨在探讨学龄前至学龄期(3-10岁)儿童EEG功能连接和有效连接的发展轨迹 。该研究共纳入了253名3至10岁的儿童,并将其划分为7个年龄组,每组年龄间隔为1岁。研究者收集了这些儿童在静息状态下的EEG数据,并采用加权相位延迟指数(Weighted Phase Lag Index, wPLI)和定向传递函数(Directed Transfer Function, DTF)等方法,分别评估了不同脑区之间的功能连接(反映脑区活动的同步性)和有效连接(反映信息流动的方向性)。研究结果显示,儿童的EEG功能连接和有效连接均表现出随年龄增长而增强的趋势 。具体而言,在Delta频段,随着年龄的增长,大脑区域内以及跨半球脑区之间的功能连接性显著增加 。在Alpha频段,跨半球脑区的功能连接性以及有效连接性也随着年龄的增长而增强 。特别值得注意的是,研究发现在5岁左右,儿童在Alpha频段的有效连接性,尤其是在颞叶区域,表现出显著的增强 。这一发现与皮亚杰的认知发展理论中关于前运算阶段向具体运算阶段过渡的关键期相吻合,提示EEG连接性的变化可能与儿童认知能力的阶段性发展密切相关。此外,研究还发现,在年龄较小时,神经同步主要发生在前额叶和颞叶之间以及两半球之间 。

2.2 EEG连接性发展模式与认知能力发展的关联

儿童EEG连接性的发展并非孤立的过程,而是与认知能力的成熟紧密相连。研究表明,神经振荡的精确同步和神经元放电的协调是支持分布式大脑过程时间协调的重要机制,也是大脑功能成熟的重要标志 。Jiannan Kang等人(2024)的研究发现,在儿童发育过程中,EEG连接性的增强伴随着任务检测率的提高和反应时的缩短 。这间接提示了EEG连接性的改善可能反映了信息处理效率的提升,从而支持了认知能力的进步。例如,研究观察到5岁左右儿童在Alpha频段,特别是颞叶区域的有效连接性显著增强。Alpha频段的同步化通常与注意、工作记忆等高级认知功能相关。一项针对6-11岁儿童的ERP研究也发现,在听觉任务中,Alpha频段的事件相关活动同步性随年龄增长而增强,并且在顶叶区域的反应幅度更大,这可能反映了随着年龄增长,认知控制逐渐向前额叶转移的趋势 。此外,fMRI研究也表明,那些服务于主要功能(如运动和感觉系统)的脑区可能成熟较早,而涉及这些主要功能整合的高级脑区则成熟较晚 。Kang等人的研究结果与此一致,他们发现与年龄相关的非线性变化最显著的脑区和连接主要位于前额叶和颞叶皮层。这些脑区正是高级认知功能(如执行功能、语言、社会认知)的关键区域。因此,EEG连接性的发展模式,特别是前额叶和颞叶区域连接性的增强,可能直接反映了这些高级认知功能神经基础的成熟。例如,更强的双侧前额叶和颞顶叶区域之间的功能连接与更好的语言能力相关,且与年龄无关 。

3. EEG节律(Alpha, Theta)与儿童道德评价及社会行为

3.1 Alpha与Theta节律在儿童道德评价任务中的作用

儿童的道德评价能力是其社会性发展的重要组成部分,而EEG节律,特别是Alpha和Theta节律,在儿童进行道德判断和决策过程中扮演着重要角色。一项针对16至42个月幼儿的研究,通过观察他们在分配资源(如饼干)给先前表现出亲社会(帮助)或反社会(伤害)行为的玩具角色时的EEG变化,探讨了道德评价与EEG节律的关系 。研究发现,当儿童在进行资源分配决策时,其前额叶、额叶和枕叶皮层区域的Theta节律功率相对于基线水平有所增加,而颞叶和枕叶区域的Beta节律功率也有所增加。更重要的是,研究比较了不同道德评价指数(Moral Evaluation Index, MEI)的儿童(即倾向于奖励“好”演员或“坏”演员的儿童)的EEG模式差异。结果显示,那些倾向于给予表现“好”的玩具角色更多奖励(即MEI较高)的儿童,在决策过程中表现出显著更高的Alpha节律振幅。研究者认为,Alpha节律在抑制无关信号方面具有已知作用,因此MEI较高的儿童在决策时表现出更高的Alpha节律振幅,可能表明他们拥有更优的兴奋与抑制平衡、更高的情绪稳定性和任务专注度 。此外,Theta节律的振荡模式在不同MEI的儿童群体中也存在显著差异 。Theta节律通常与记忆信息的提取和加工过程相关。因此,这些差异可能反映了儿童在回忆和加工与任务相关的、关于玩偶行为及其后果的记忆痕迹时所投入的认知资源的差异 。

3.2前额叶Alpha不对称性与道德评价指数的关系

前额叶Alpha不对称性(Frontal Alpha Asymmetry, FAA)是EEG研究中一个重要的指标,通常被解释为反映大脑半球活动的不平衡,并与情绪、动机和个体差异相关。在儿童道德评价的研究中,FAA也显示出与儿童道德理解水平的关联。Makhin S.A.等人(2020)的研究发现,在幼儿(16至42个月)分配资源(“饼干”)给玩偶时,其道德评价指数(MEI)与前额叶背外侧皮层(EEG位点F7和F8)的Alpha不对称性显著相关。具体来说,研究结果表明,那些对玩偶行为有更成熟道德理解的儿童(即MEI较高的儿童),在道德评价任务中表现出左侧前额叶激活更强的模式。这通常被解释为Alpha功率在左侧前额叶区域的衰减程度大于右侧,或者左侧Alpha功率相对较低。研究者基于Alpha节律功率的衰减通常反映皮层激活增强的观点,以及左侧前额叶区域激活增强与更强的抵抗负面情绪能力和所谓的“知觉敏感性”(一种气质特征)相关的理论,推测道德评价指数较高的儿童在进行道德评价时,其左侧前额叶皮层更强的激活可能支持了对所观察角色行为的更恰当和更符合社会期望的评价 。这一发现与以往关于左侧前额叶参与趋近动机和积极情绪调节的研究相呼应,提示在道德评价这种涉及复杂社会认知和情绪整合的任务中,左侧前额叶的积极参与对于做出符合社会规范的判断至关重要。

4.脑区功能(额叶、中央区)在儿童EEG-行为关联中的作用

4.1额叶在儿童情绪和行为调节中的功能

额叶皮层,特别是前额叶皮层(Prefrontal Cortex, PFC),在儿童的认知控制、情绪调节和行为管理中扮演着至关重要的角色。行为抑制型儿童的一个主要特征差异是退缩动机,这种差异可以反映在额叶EEG特征上,这代表了趋近和回避动机系统的功能差异,并与大脑两半球的不同功能相关联 。具体而言,左侧前额叶的不对称性与促进消化和趋近相关的情绪有关,而右侧前额叶的不对称性则与退缩以及对刺激的回避有关。行为抑制型儿童的这种前额叶不对称性特征在婴儿期就可以观察到。例如,Fox和Davidson(1987)利用EEG研究了10个月大的婴儿在面对陌生人和母亲接近时的反应,发现出生第一年的婴儿就已经表现出与不同动机相关的前额叶不对称性特征 。另有研究也发现,4个月时属于高反应性的婴儿相比于其他婴儿更多地出现了右前额叶的活跃,并且在14个月和21个月时表现出更多的恐惧情绪 。这些早期发现强调了额叶在塑造儿童行为倾向和情绪反应方面的基础性作用。在婴儿期之后的儿童期与青少年期,研究者继续观察到额叶不对称性与行为抑制性的关系。例如,早年被划分为高反应性的儿童在10至12岁时依然呈现出更多的偏右前额叶的不对称性特征 。此外,前注意过程,即信息自动化加工的过程,也与额叶功能相关。研究发现,行为抑制型儿童与社交能力较强的对照组儿童相比,其早期皮层听觉过程中的失匹配负波(Mismatch Negativity, MMN)波幅较小,MMN潜伏期较长,这佐证了额叶在社会退缩中的作用 。

4.2中央区在儿童感觉运动信息处理中的功能

中央脑区,主要包括中央沟前后的区域,是大脑皮层中负责感觉和运动信息处理的关键部位。初级体感皮层(位于中央后回)接收并处理来自身体各部位的触觉、痛觉、温度觉等感觉信息,而初级运动皮层(位于中央前回)则负责规划和执行自主运动。在儿童EEG研究中,中央区域的电活动特征也显示出与特定行为和心理状态的关联。例如,在行为抑制(BI)的研究中,高BI儿童不仅在额叶,也在中央区域表现出更强的delta-beta相关性(DBC)。这表明中央区域可能也参与了与BI相关的神经调节过程。虽然BI主要被认为与情绪和注意调节有关,但其行为表现(如在新奇环境中的拘谨和不动)也可能涉及到感觉运动系统的调控。中央区域DBC的增强可能反映了高BI儿童在感觉输入处理和运动反应抑制方面的特定神经模式。此外,在对胎儿酒精谱系障碍(FASD)儿童的研究中,发现与健康对照组相比,FASD儿童在额叶delta和beta波以及颞叶alpha和theta波的大脑间相干性(ICoh)值显著降低,提示大脑半球间的连接性减弱 。虽然该研究未直接报告中央区的ICoh,但感觉运动整合功能的异常在FASD儿童中较为常见,而中央区是感觉运动整合的关键区域之一。因此,中央区EEG活动的异常,无论是局部功率还是与其他脑区的相干性,都可能反映了儿童在感觉信息处理、运动控制以及相关认知功能方面的潜在困难。

4.3特定脑区EEG特征(如DBC)与儿童行为的联系

特定脑区的EEG特征,特别是Delta-Beta相关性(DBC),与儿童的行为特质,如行为抑制(BI)和情绪调节(ER),表现出密切的联系。研究表明,高行为抑制的儿童在额叶(frontal)和中央区(central)表现出更高的DBC值。具体来说,采用被试间测量方法时,高BI儿童在额叶和中央区的DBC显著高于低BI儿童,顶叶(parietal)的DBC也呈现边缘显著的差异 。而被试内测量则发现,连续的行为抑制评分与中央区和顶叶的DBC呈正相关 。这些发现共同指向DBC,尤其是在额叶和中央区域,作为儿童行为抑制特质的潜在神经标记。额叶皮层在高级认知功能、情绪调节和行为控制中扮演核心角色,而中央区则与感觉运动整合和注意过程相关。因此,这些区域DBC的增强可能反映了行为抑制儿童在面对新奇或潜在威胁刺激时,神经调节系统需要付出更大的努力来管理其内在的唤醒和回避倾向。在情绪调节方面,研究同样强调了额叶DBC的重要性。一项纵向研究发现,儿童5-7岁时较高的额叶DBC能够预测两年后他们更多地使用适应性的情绪调节策略,如“替代活动参与”,以及父母报告的更积极的情绪调节能力 。这表明额叶DBC的强度与儿童情绪调节能力的发展密切相关。此外,在注意力问题儿童中,也观察到特定脑区(如额叶、顶部区域)EEG功率的异常,如慢波(如theta波)功率增加,这可能反映了皮层功能不成熟和抑制功能延迟,与注意力问题、多动和冲动行为相关 。

5.脑电读图:理解儿童EEG特征与行为的生理机制

5.1 EEG不同频段(Delta, Theta, Alpha, Beta)的生理意义

脑电图(EEG)记录了大脑皮层神经元的电活动,其信号包含不同频率的神经振荡,主要划分为Delta(δ, 1-4 Hz)、Theta(θ, 4-8 Hz)、Alpha(α, 8-13 Hz)和Beta(β, 13-30 Hz,有时可扩展至35 Hz)等频段。这些不同频段的振荡活动具有特定的生理意义,并广泛参与各种认知、情感和行为过程。

理解这些不同频段的生理意义及其在儿童特定行为和心理状态下的变化模式,是EEG读图的核心内容,有助于揭示儿童行为背后的神经生理机制。

5.2 EEG连接性指标的解读及其与脑功能发育的联系

EEG连接性指标,包括功能连接(Functional Connectivity)和有效连接(Effective Connectivity),是衡量大脑不同区域之间信息交互和协同工作的重要参数,对于理解脑功能发育及其与认知行为的关系至关重要。功能连接主要反映不同脑区神经活动在时间上的统计依赖性(如同步性),常用的指标有相干性(Coherence)、相位滞后指数(Phase Lag Index, PLI)和加权相位延迟指数(wPLI)等。有效连接则进一步探讨了信息流动的方向性和因果影响,如定向传递函数(Directed Transfer Function, DTF)或格兰杰因果分析(Granger Causality)。Jiannan Kang等人(2024)的研究利用wPLI和DTF分析了3-10岁儿童EEG连接性的发展,发现能连接和有效连接均随年龄增长而增强,尤其是在Delta和Alpha频段 。这表明儿童大脑不同区域之间的信息整合和协调能力在不断发展。这种连接性的增强与认知能力的成熟密切相关。例如,研究发现,在年龄较小时,神经同步主要发生在前额叶和颞叶之间以及两半球之间,这可能支持了早期基础认知功能的建立 。随着年龄增长,更广泛和更复杂的连接模式逐渐形成,特别是在前额叶和颞顶叶等高级联合皮层区域,这些区域对于执行功能、语言和社会认知等高级认知能力至关重要 。此外,EEG连接性的异常也与神经发育障碍相关。例如,在注意力问题儿童中,观察到睡眠纺锤波相关的EEG连接性在Delta和Gamma频段存在异常 。因此,解读EEG连接性指标,不仅能够揭示正常脑功能发育的动态过程,还能为理解各种儿童行为问题和神经发育障碍的神经机制提供重要线索。

5.3从EEG特征到行为表现的生理通路解读

从EEG特征到行为表现的生理通路是一个复杂但至关重要的研究领域,它旨在揭示大脑电活动如何转化为可观察的行为。这一通路通常涉及多个层面,包括特定脑区的激活模式、不同脑区之间的协调运作(即脑网络连接性),以及特定EEG节律(如Delta, Theta, Alpha, Beta波)所反映的神经生理过程。例如,行为抑制(BI)儿童的额叶和中央区Delta-Beta相关性(DBC)增强,这一EEG特征可能反映了这些儿童在面对新异刺激时,其皮层下情绪激发系统(与Delta波相关)与负责认知控制和调节的前额叶皮层(与Beta波相关)之间的相互作用增强。这种增强的耦合可能意味着这些儿童需要更多的认知努力来调控由新奇感引发的生理唤醒,从而在行为上表现出警惕、回避等抑制行为。同样,在道德评价任务中,儿童前额叶Alpha节律振幅的增高以及左侧前额叶激活的增强(通过Alpha不对称性反映)与更成熟的道德判断和行为相关联 。这可能解释为,更强的Alpha活动(在一定情境下代表抑制无关干扰)和左侧前额叶的参与(与积极情绪调节和认知控制相关)支持了儿童做出更符合社会规范的决策。在认知任务中,如工作记忆,前额叶Theta节律的增强和后顶叶Gamma节律的增强,以及它们之间的相位振幅耦合,被认为是成功记忆编码的神经基础。在情绪调节方面,较高的额叶DBC与更有效的情绪调节策略使用相关 ,这可能意味着更强的额叶-皮层下神经回路的整合能力,使得儿童能够更灵活地调整情绪反应。因此,通过综合分析EEG的功率、节律、耦合和连接性等多种特征,并结合特定的行为任务和情境,我们可以逐步构建从微观的神经元活动到宏观的行为表现的生理通路图景。