金博智慧:为什么基于脑电波数据分析的注意力训练才是科学的?

发布日期:2025-07-21 16:57:59

基于脑电波(EEG)数据分析的注意力水平评估是一个多学科交叉的研究领域,它通过记录和分析大脑的电生理活动来客观、量化地评估个体的注意力状态。该领域的研究不仅深化了我们对注意力神经机制的理解,也为教育、医疗、交通等多个行业提供了创新的技术手段和应用前景。核心在于利用EEG信号的高时间分辨率特性,结合先进的信号处理和机器学习算法,识别与不同注意力类型(如选择性、持续性、执行功能相关注意力)相关的脑电特征,并构建有效的分类模型。

1. 注意力类型及其EEG表征

注意力是人类认知功能的核心组成部分,它涉及到个体对特定信息的选择、维持和调控,同时忽略无关干扰。基于脑电图(EEG)的注意力研究历史悠久,早在20世纪80年代,研究者们就发现伽马波段(γ,通常指30-100 Hz的脑电活动)可能与运动的注意或意图相关 。此后,大量研究证实了EEG信号与多种注意力类型之间存在密切联系,包括视觉注意、空间注意、听觉注意以及更广泛的注意力水平 。EEG技术因其高时间分辨率、相对较低的成本以及便携性,在注意力研究中得到了广泛应用 。通过分析不同认知任务下EEG信号的节律性活动(如α、β、θ、γ波)和事件相关电位(ERPs),研究者能够揭示不同注意力状态下的神经生理机制。例如,在选择性注意任务中,通常会观察到与刺激加工相关的ERP成分(如N1, P2, P3)的幅值或潜伏期变化,以及特定频段功率的改变。持续性注意任务则可能表现为特定频段(如α波)功率的持续变化或特定ERP成分的稳定出现。这些EEG表征为客观、量化地评估不同类型的注意力提供了基础。

1.1 选择性注意力

选择性注意力是指个体在众多刺激中选择并专注于特定相关信息,同时忽略其他不相关或干扰性信息的能力。这种注意力对于有效的信息加工和行为控制至关重要。在EEG研究中,选择性注意力通常通过oddball范式或空间线索范式等实验任务来诱发和测量。例如,在听觉选择性注意任务中,研究者可能会向被试呈现一系列标准声音和偶尔出现的偏差声音(靶刺激),要求被试对靶刺激做出反应。此时,与靶刺激加工相关的ERP成分,如P300(P3b),其幅值会显著增大,反映了对目标信息的投入和加工深度的增加 。此外,特定频段的EEG活动也与选择性注意密切相关。例如,在视觉选择性注意任务中,当注意力集中在某一空间位置时,对侧枕叶区域的α波段(8-13 Hz)功率可能会降低,而同侧α功率可能增加,这种现象被称为α去同步化/同步化,反映了视觉皮层兴奋性的调节。同样,γ波段活动的增强也被认为与特征绑定和物体识别的选择性注意过程有关。通过分析这些EEG指标,可以有效地评估个体在特定任务中选择性注意力的表现。一项研究将注意力分为五类,并基于随机森林模型进行检测,准确率达到76.17% ,这表明通过EEG信号可以有效区分不同的注意力状态,包括选择性注意力。

1.2 持续性注意力持续性注意力,也称为警戒或维持性注意,是指个体在一段较长时间内将注意力维持在特定任务或刺激上的能力,尤其是在刺激单调或任务重复的情况下。这种注意力对于许多日常活动,如长时间驾驶、监控屏幕或持续学习,都至关重要。EEG研究通常采用持续表现任务(Continuous Performance Task, CPT)或警戒任务来评估持续性注意力。在这些任务中,被试需要长时间保持警觉并对特定刺激做出反应。EEG信号分析显示,持续性注意力的变化与特定脑电节律的波动密切相关。例如,当个体注意力集中时,额叶和中线区域的θ波段(4-8 Hz)功率可能会增加,而α波段(8-13 Hz)功率,特别是在顶枕叶区域,可能会降低。相反,当注意力下降或出现疲劳时,α功率可能会增加,θ功率可能发生变化,这通常被认为是警觉性降低或认知负荷减少的表现。此外,一些研究也关注慢皮层电位(Slow Cortical Potentials, SCPs)与持续性注意力的关系。通过监测这些EEG指标,可以实时评估个体的持续性注意力水平,并在需要时进行干预,例如在驾驶员疲劳监测系统中。一项针对青少年注意力检测和训练系统的研究,专门设计了面向青少年的严肃游戏训练模式,用于训练持续型注意力 。

1.3 分配性注意力

分配性注意力是指个体同时将认知资源分配到多个任务或刺激上的能力,即所谓的“一心多用”。在EEG研究中,评估分配性注意力通常需要设计复杂的双任务范式,要求被试者在同一时间段内处理来自不同通道或不同性质的信息。例如,在AttentioNet系统的研究中,研究者通过标准的神经心理学任务来诱发包括分配性注意力在内的五种不同注意力状态,并利用EEG数据进行分类 。虽然具体的实验范式细节未在当前信息中完全展开,但可以推断,分配性注意力任务的EEG数据会表现出与同时处理多个信息流相关的独特神经活动模式。这些模式可能涉及到大脑不同区域之间的协调活动,以及特定频段能量的变化。例如,在需要分配注意力的任务中,可能会观察到与认知负荷增加相关的EEG特征,如θ波活动的增强或α波活动的特定调制。通过对这些EEG特征的分析和建模,可以量化个体在分配性注意力任务中的表现和认知状态。进一步的研究可以探索不同分配性注意力任务难度下EEG信号的动态变化,以及个体在分配性注意力能力上的差异如何通过EEG指标反映出来。

1.4 交替性注意力

交替性注意力是指个体在不同任务或不同认知需求之间灵活切换注意焦点的能力。这种能力对于适应不断变化的环境和任务要求至关重要。在EEG研究中,评估交替性注意力通常采用任务切换范式,要求被试者在执行一个任务后,迅速将注意力转移到另一个任务上。AttentioNet系统的研究中也包含了交替性注意力的分类,通过标准的神经心理学任务来诱发这种注意力状态,并利用EEG数据进行识别 。可以推测,在任务切换过程中,EEG信号会捕捉到与认知控制、任务重构和注意焦点转移相关的神经活动。例如,在任务切换的瞬间,可能会观察到与冲突监测和解决相关的脑电成分(如N2或P3a),或者特定脑区(如前额叶皮层)θ或α节律的短暂变化。这些EEG特征反映了大脑在重新配置认知资源以适应新任务需求时所付出的努力。通过分析这些与任务切换相关的EEG动态特征,可以评估个体的交替性注意力水平,并深入了解其背后的神经机制。未来的研究可以进一步探索不同切换成本(switch cost)条件下EEG信号的差异,以及训练如何影响交替性注意力的EEG表征。

1.5 执行功能相关的注意力

执行功能相关的注意力是一个更广泛的概念,它涵盖了计划、工作记忆、抑制控制、认知灵活性等高级认知过程,这些过程对于有效地调控注意力和行为至关重要。EEG研究在探索这些执行功能与注意力之间的关系方面发挥了重要作用。例如,事件相关电位(ERP)中的P300成分与注意力分配和信息加工密切相关,其幅值和潜伏期可以反映个体在执行认知任务时的脑力投入和加工效率 。研究发现,精神分裂症患者在听觉P300相关试验中的幅值显著弱于常人,这表明精分患者存在注意力缺陷 。同样,由于抑郁症患者也存在注意力难以集中、执行力控制弱等问题,P300也常被用于抑郁症患者的临床诊断。此外,EEG技术在认知功能评估中发挥着重要作用,尤其是在监测记忆和注意力等方面 。例如,Wang等人通过双耳分听EEG数据采集试验,成功地在早期阶段识别出阿尔茨海默病患者的认知功能损害,使得医生能够尽早进行干预,延缓病程进展 。神经反馈训练也被证明能够促进大脑的神经可塑性变化,增强大脑功能网络连接,例如训练后前额叶-顶叶网络功能连接增强,从而提升工作记忆和认知控制能力 。一项研究指出,元认知水平越高,额叶区的α、β波,额叶与颞叶区的γ波越活跃。

2. EEG信号处理与特征提取技术

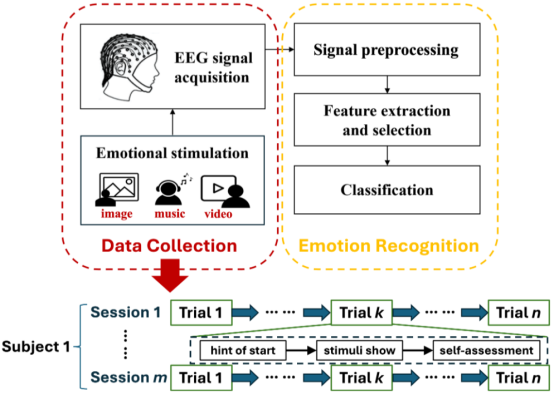

利用EEG信号进行注意力检测通常遵循一个标准化的流程,该流程涵盖了从实验设计到结果反馈的多个关键步骤 。首先,需要精心设计实验范式,以有效地诱发和分离不同的注意力状态。接着,通过EEG设备采集原始的脑电信号。由于原始EEG信号非常微弱且容易受到各种生理(如眼动、肌电)和非生理(如工频干扰)伪迹的污染,因此预处理是至关重要的一步,旨在提高信号质量。在预处理之后,需要从干净的EEG信号中提取能够有效表征注意力状态的特征。这些特征可以来自时域、频域、时频域或空域。最后,利用机器学习或深度学习算法对这些特征进行分类,从而识别出个体的注意力水平或状态,并将结果反馈给用户或系统 。这个流程的每个环节都对最终的注意力评估准确性有着重要影响。

2.1 EEG信号采集与实验范式

EEG信号采集是注意力评估的第一步,其质量直接影响后续分析的可靠性。通常使用根据国际10-20系统或10-10系统放置的电极帽来记录头皮电位。电极数量和位置的选择取决于研究目的和所需的空间分辨率。例如,高密度EEG系统(如64通道或128通道)能够提供更精细的脑区活动信息,但成本更高,设置更复杂。采样率的选择也至关重要,需要满足奈奎斯特采样定理,以避免信号混叠,通常设置为250 Hz或更高,例如1000 Hz。实验范式的设计旨在通过特定的任务和刺激来诱发被试的不同注意力状态。例如,在听觉注意检测(AAD)研究中,常用的范式是双耳分听任务,要求被试注意一只耳朵的声音流而忽略另一只耳朵的声音流 。在注意力水平分类研究中,可能采用持续注意力任务(如SART,持续注意反应任务)或认知负荷任务,通过改变任务难度或持续时间来操纵注意力水平。实验范式的设计需要考虑如何有效地分离目标注意力状态,并尽量减少混淆因素的影响。例如,在驾驶行为识别研究中,设计了包含不同交通密度(拥堵和自由流)的环形道路和曲线行驶道路,以收集驾驶员在常规驾驶行为下的EEG数据。近年来,EEG设备呈现出便携化趋势,例如入耳式EEG设备的开发,为在更自然的环境下采集EEG数据提供了可能 。

2.2 EEG信号预处理与伪迹去除

原始EEG信号不可避免地会受到各种伪迹的污染,这些伪迹会严重干扰对真实脑电活动的解读。主要的生理伪迹包括眼电伪迹(EOG,由眼球运动和眨眼引起)、肌电伪迹(EMG,由面部肌肉、颈部肌肉或头部运动引起)和心电伪迹(ECG)。非生理伪迹则主要包括工频干扰(50Hz或60Hz)和电极接触不良引起的噪声。因此,EEG信号预处理的核心目标是最大限度地减少或消除这些伪迹,同时保留有用的脑电信号。常用的预处理步骤包括:

1. 滤波(Filtering):通过带通滤波(如0.5-70 Hz)去除高频噪声和低频漂移,通过陷波滤波去除工频干扰 。

2. 坏导检测与插值(Bad Channel Detection and Interpolation):识别并修复由于电极接触不良或其他原因导致信号质量极差的通道。

3. 重参考(Re-referencing):将原始记录的参考电极(如乳突电极或头顶电极)转换为更合适的参考方式,如平均参考或Laplacian参考,以减少参考电极对信号分布的影响。

4. 伪迹去除(Artifact Removal):这是预处理中最关键也最具挑战性的环节。常用的方法包括:

基于阈值的方法:简单粗暴地剔除幅度超过预设阈值的信号段。

回归方法:利用EOG或EMG参考通道的信号,通过线性回归来估计并减去伪迹成分。

独立成分分析(Independent Component Analysis, ICA):将多通道EEG信号分解为若干个统计独立的成分,然后根据成分的时域波形、频谱特征、头皮分布等手动或自动识别并去除与伪迹相关的成分。ICA是目前应用最广泛且效果较好的伪迹去除方法之一 。

其他先进方法:如小波变换、自适应滤波等。

5. 分段(Epoching):如果实验范式是基于事件相关的,需要根据刺激呈现的时间点或被试反应的时间点,将连续的EEG数据切分成固定长度的数据段(epochs)。

6. 基线校正(Baseline Correction):对分段后的每个epoch,减去刺激呈现前基线期的平均幅值,以消除直流偏移和低频漂移的影响。

有效的预处理能够显著提高EEG信号的信噪比,为后续的特征提取和模型构建奠定坚实基础。

2.3 EEG特征提取方法

从预处理后的EEG信号中提取有效的特征是注意力评估的核心环节。这些特征应能充分反映不同注意力状态下的脑活动差异。特征提取方法多种多样,可以从时域、频域、时频域和空域等多个维度进行 。

2.3.1 时域特征

时域特征直接从EEG信号的幅度随时间变化的波形中提取。常用的时域特征包括:

均值(Mean)和方差(Variance):反映信号的平均水平和波动程度。

峰峰值(Peak-to-Peak Amplitude):衡量信号的最大波动范围。

过零率(Zero-Crossing Rate):信号在单位时间内穿过零点的次数,与信号的频率成分有关。

Hjorth参数:包括活动性(Activity)、移动性(Mobility)和复杂性(Complexity),分别描述信号的功率、平均频率和频率变化率。

事件相关电位(ERP)特征:ERP是与特定认知事件(如刺激呈现、反应执行)锁时锁相的脑电位变化。通过平均叠加技术可以从EEG中提取ERP。常用的ERP特征包括特定成分(如N1, P2, N2, P3)的幅值、潜伏期、面积等。这些成分与注意力的不同方面密切相关,例如P300(P3)成分的幅值与注意力资源的投入程度和刺激评估的显著性有关。慢皮层电位(SCP)是大脑皮层脑电信号中频率最低,持续时间在300ms至几秒之间的电位,随大脑思维活动强度变化 。

时域特征计算相对简单,能够直接反映信号的直观特性,尤其ERP成分是研究认知过程(包括注意力)的重要指标。

2.3.2 频域特征(如功率谱、熵)

频域特征通过分析EEG信号在不同频率上的能量分布来揭示脑活动的节律性信息。常用的频域分析方法包括傅里叶变换(Fourier Transform)和自回归模型(Autoregressive Model, AR)。

功率谱密度(Power Spectral Density, PSD):描述信号功率在不同频率上的分布。常用的频段包括:

Delta波 (δ, 1-4 Hz):通常与深度睡眠有关。

θ波 (θ, 4-8 Hz):与困倦、冥想、以及某些认知任务(如工作记忆)和注意力过程相关。α波 (α, 8-13 Hz):在闭眼放松状态下最明显,睁眼或进行认知任务时减弱(α去同步化),与警觉性、注意力集中程度相关 。β波 (β, 13-30 Hz):与警觉、积极思考、问题解决和注意力集中有关。γ波 (γ, >30 Hz, 通常指30-100 Hz):与高级认知功能,如感知绑定、注意力、记忆和意识相关 。

通过计算各频段的绝对功率、相对功率(某频段功率占总功率的百分比)、平均频率等,可以获得丰富的频域特征。例如,注意力集中时,θ脑电活动以及θ/β功率比值减小,α和β活动增强。相反,注意力缺陷多动症儿童则表现出θ脑电活动以及θ/β功率比值增加,α和β活动降低的特征。

熵(Entropy):用于量化EEG信号的复杂度和不规则性。常用的熵包括:

样本熵(Sample Entropy)和近似熵(Approximate Entropy):衡量信号序列的规律性。

谱熵(Spectral Entropy):基于功率谱分布计算,反映信号在频域上的不确定性。

多尺度熵(Multiscale Entropy, MSE):在不同时间尺度上计算样本熵,能够更全面地描述信号的复杂性,已被用于区分不同的注意力状态 。

频域特征是EEG注意力研究中最常用的特征之一,因为它们能够清晰地反映与不同认知状态相关的脑电节律变化。

2.3.3 时频域特征

时频域分析结合了时域和频域的优点,能够揭示EEG信号频率成分随时间变化的动态特性,这对于分析非平稳的EEG信号(如事件相关同步化/去同步化,ERS/ERD)尤为重要。常用的时频分析方法包括:

短时傅里叶变换(Short-Time Fourier Transform, STFT):将信号分成较短的时段,对每个时段进行傅里叶变换,从而得到随时间变化的频谱。例如,在驾驶行为识别研究中,使用STFT提取EEG信号的时频特征 。

小波变换(Wavelet Transform, WT):使用一系列具有不同尺度和位置的母小波函数来分析信号,具有良好的时频局部化特性,能够更精细地刻画信号的瞬态特征。

希尔伯特-黄变换(Hilbert-Huang Transform, HHT):由经验模态分解(EMD)和希尔伯特谱分析(HSA)组成,适用于分析非线性和非平稳信号。

从时频表示(如小波系数、时频能量分布)中可以提取多种特征,如特定频段在不同时间窗内的能量、能量变化率、瞬时频率等。这些特征能够更全面地描述注意力任务过程中脑电活动的动态演变过程。

2.3.4 空域特征(如相干性)

空域特征关注不同脑区之间活动的相互关系或特定脑区的活动模式。常用的空域特征包括:

相干性(Coherence):衡量两个EEG信号在特定频率上的相位一致性,反映了不同脑区之间功能连接的强度。高相干性通常意味着两个脑区在该频率上协同工作。相干性分析有助于理解注意力网络中不同脑区的信息交互模式 。

相位同步性(Phase Synchronization):与相干性类似,但更侧重于相位关系的稳定性。常用的相位同步性指标包括相位锁定值(Phase Locking Value, PLV)、相位滞后指数(Phase Lag Index, PLI)等。例如,一项关于AI艺术评价偏见的研究中,就利用了基于α波段相位锁定值(PLV)构建预测模型 。

源定位(Source Localization):通过构建头模型和采用逆问题求解算法(如LORETA, sLORETA, Beamforming),将头皮记录的EEG信号反演到大脑皮层或深部脑结构,从而识别参与特定认知过程(如注意力)的神经发生源。

微状态(Microstates):EEG信号在短时间内(几十到几百毫秒)保持相对稳定的头皮电位分布模式,这些模式被称为微状态。不同的微状态被认为反映了大脑信息处理的不同阶段或网络状态。微状态分析已被用于提升听觉注意力检测(AAD)的准确性 。

空域特征有助于从大脑网络的角度理解注意力的神经机制,并可能提供比单通道特征更丰富的信息。例如,在驾驶行为识别研究中,通过分析最优通道组合的头皮拓扑图,发现额叶和枕叶区域与常规驾驶行为最为相关 。

3. 基于机器学习的注意力水平分类模型

在从EEG信号中提取了有效的特征之后,下一步是利用这些特征构建机器学习模型,对个体的注意力水平进行分类或回归预测。机器学习,特别是深度学习,在这一领域扮演着核心角色。根据南京航空航天大学张道强教授团队的综述,当前主流的机器学习分类方法可以归纳为传统机器学习和深度学习两大类别 。这些模型通过学习从EEG特征到注意力标签(如高注意力、低注意力、注意力分散等)的映射关系,实现对注意力状态的客观评估。

3.1 传统机器学习模型

传统机器学习模型在EEG注意力检测中得到了广泛应用,尤其是在数据量相对较小或计算资源有限的情况下。这些模型通常需要手动设计和提取特征,然后将这些特征作为输入进行分类。常用的传统机器学习模型包括:

支持向量机(Support Vector Machine, SVM):SVM通过在高维空间中找到一个最优超平面来区分不同类别的样本,对于小样本、高维度数据具有良好的分类性能,是EEG分类中常用的基线模型之一 。

线性判别分析(Linear Discriminant Analysis, LDA):LDA试图找到一个线性组合的特征,使得不同类别样本在该特征上的投影尽可能分开,而同类别样本尽可能聚集。LDA计算简单,易于实现。

K近邻(K-Nearest Neighbors, KNN):KNN是一种基于实例的学习方法,通过计算待分类样本与训练集中K个最近邻样本的距离,并根据这些邻居的类别进行投票来决定待分类样本的类别。

决策树(Decision Tree)和随机森林(Random Forest):决策树通过一系列的判断规则对样本进行分类。随机森林则是集成多个决策树,通过投票或平均来提高分类的准确性和鲁棒性。例如,在交叉口交通安全预测模型中,随机森林被用于特征重要性排序。一项研究将注意力分为五类,并提出基于随机森林模型的注意力检测方法,准确率达到76.17% 。

朴素贝叶斯(Naive Bayes):基于贝叶斯定理和特征条件独立假设的分类方法,计算简单,对缺失数据不敏感。

自适应神经模糊推理系统(Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, ANFIS):ANFIS结合了神经网络的学习能力和模糊逻辑的推理能力,能够处理不确定性和模糊性信息 。

这些传统机器学习模型的性能在很大程度上依赖于特征工程的质量。选择合适的特征提取方法和分类器参数对于获得理想的分类结果至关重要。

3.2 深度学习模型

近年来,深度学习模型因其强大的特征学习能力和对复杂模式的表达能力,在EEG注意力检测领域取得了显著进展。与传统机器学习模型不同,深度学习模型通常能够从原始EEG信号或初步处理的信号中自动学习层次化的特征表示,减少了对人工特征工程的依赖 。

3.2.1 卷积神经网络(CNN)模型(如AttentioNet)

卷积神经网络(CNN)最初在计算机视觉领域取得了巨大成功,其局部连接和权值共享的特性使其非常适合处理具有网格状拓扑结构的数据,如图像。EEG信号虽然是一维时间序列,但多通道EEG数据可以看作是一种具有空间(通道维度)和时间(采样点维度)结构的伪二维数据。因此,CNN也被广泛应用于EEG信号处理,包括注意力检测。例如,AttentioNet是一个专门为基于EEG的注意力状态分类设计的CNN模型,能够区分五种注意力状态,并在受试者独立评估中取得了平均92.3%的准确率 。CNN模型通常包含卷积层、池化层和全连接层。在驾驶行为识别的研究中,研究者构建了一个基于挤压激励模块(squeeze-and-excitation module)的通道注意力-可分离卷积神经网络(channel attention-separable convolutional neural network)来识别驾驶行为,并优化跨个体脑电信号的通道选择,该模型在识别三种驾驶行为方面达到了82%的准确率 。有研究提出了基于GRU-CNN的EEG注意力检测模型,通过引入微状态分析来提升听觉注意力检测(AAD)的准确性 。

3.2.2 深度信念网络(DBN)

深度信念网络(DBN)是一种由多层受限玻尔兹曼机(Restricted Boltzmann Machines, RBMs)堆叠而成的生成式深度学习模型。DBN可以通过无监督的逐层预训练和有监督的微调来进行学习。在预训练阶段,每一层RBM都学习前一层的特征表示。在微调阶段,使用反向传播算法对整个网络进行优化,以适应特定的分类任务。DBN在处理高维、复杂的EEG数据方面具有一定的优势,能够学习到数据深层次的非线性特征。虽然近年来随着其他深度学习模型(如CNN和RNN)的发展,DBN的应用有所减少,但在某些EEG分类任务中仍能取得不错的效果。

3.2.3 循环神经网络(RNN)与门控循环单元(GRU)

循环神经网络(RNN)是一类专门用于处理序列数据的神经网络,其内部具有循环结构,可以将前一时刻的隐藏状态传递到当前时刻,从而捕捉序列中的时间依赖关系。然而,传统的RNN存在梯度消失或爆炸的问题,难以学习长距离依赖。为了解决这个问题,门控循环单元(Gated Recurrent Unit, GRU)和长短期记忆网络(Long Short-Term Memory, LSTM)被提出。GRU作为一种比LSTM结构更简单的RNN变体,在参数更少的情况下也能达到与LSTM相当的性能,因此在EEG数据分析中也得到了应用。例如,有研究开发了基于GRU-CNN的模型用于听觉注意力检测 。还有研究利用RNN和强化学习开发了新颖的动态系统用于听觉注意力检测。一项研究提出了一种基于强化学习的GRU网络模型,用于EEG信号处理中的注意力机制实现,该模型能够自适应地从输入中选择目标区域或位置序列,并在多个尺度上有效地从不同分辨率的EEG信号中提取信息 。

3.2.4 生成对抗网络(GAN)的应用

生成对抗网络(GAN)由一个生成器(Generator)和一个判别器(Discriminator)组成,通过两者之间的对抗学习来生成与真实数据分布相似的新数据。在EEG注意力评估领域,GAN的应用主要体现在数据增强和领域自适应。由于EEG数据采集成本高、标注困难,且存在显著的个体差异,导致训练样本不足。GAN可以用于生成与真实EEG数据相似的合成数据,从而扩充训练集,提高模型的泛化能力。此外,GAN也可以用于实现领域自适应,即将在一个源域(如特定被试或实验条件)上训练的模型,迁移到目标域(如新的被试或不同的实验条件)上,以减轻个体差异和环境变化带来的影响。通过对抗学习,模型可以学习到域不变的特征表示,从而提高在目标域上的性能。

3.2.5 注意力机制在模型中的应用

注意力机制(Attention Mechanism)最初在自然语言处理领域被提出,用于解决长序列依赖问题,其核心思想是让模型能够动态地关注输入数据中与当前任务最相关的部分。近年来,注意力机制也被成功引入到EEG信号处理和脑机接口领域。在基于EEG的注意力检测中,注意力机制可以帮助模型更有效地聚焦于与特定注意力状态相关的EEG通道、时间点或频段。例如,在驾驶行为识别的研究中,研究者构建了一个基于挤压激励模块(squeeze-and-excitation module)的通道注意力-可分离卷积神经网络。挤压激励网络(SENet)就是一种典型的通道注意力机制,它通过学习每个通道的权重,来增强对任务贡献大的通道特征,抑制贡献小的通道特征。该研究结果表明,引入注意力机制可以显著提高神经网络模型的预测精度。此外,还有研究提出了基于模糊推理的BCI系统,并探索了EEG与肌电图(EMG)的整合以捕捉连续运动,其中也可能涉及到对多模态信号中重要信息的注意力分配 。有学者提出了新颖的跨模态注意力模型来增强听觉注意力检测。还有研究开发了轻量级多维注意力网络(LMDA-NeT)用于情绪识别,这也与注意力状态相关。注意力机制的应用,使得模型能够更智能地处理EEG数据,提高对注意力状态的识别准确性和鲁棒性。

3.3 模型评估与比较

评估和比较不同机器学习模型的性能是EEG注意力水平分类研究中的关键环节。常用的评估指标包括准确率(Accuracy)、精确率(Precision)、召回率(Recall)、F1分数(F1-Score)以及受试者工作特征曲线下面积(Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve, AUC-ROC)。这些指标可以从不同角度衡量模型在区分不同注意力状态方面的表现。例如,AttentioNet模型在5类注意力分类任务中的平均准确率为53.75%(受试者独立留一法交叉验证),通过迁移学习个性化微调后,平均准确率提升至92.3% 。一项研究比较了级联森林、随机森林、感知机、K近邻算法、支持向量机分类器SVM和决策树等六种机器学习算法,结果显示级联森林和随机森林的分类性能相对较高 。

模型的比较通常需要考虑以下几个方面:

1. 数据集:模型应在相同或可比较的数据集上进行评估。公开数据集的使用有助于进行公平的比较。

2. 评估方法:常用的评估方法包括留一法交叉验证(Leave-One-Subject-Out, LOSO)、K折交叉验证(K-Fold Cross-Validation)等。LOSO更能反映模型的泛化能力,尤其是在处理个体差异较大的EEG数据时。

3. 特征类型:比较不同模型时,应明确所使用的EEG特征,因为特征的质量直接影响模型性能。

4. 计算复杂度:模型的训练和推理时间也是实际应用中需要考虑的因素,尤其是在资源受限的设备上。

5. 可解释性:虽然深度学习模型性能优越,但其“黑箱”特性有时难以解释。传统机器学习模型或某些具有可解释性模块的深度学习模型可能更受青睐。

目前,深度学习模型(尤其是结合了注意力机制的CNN和RNN)在EEG注意力分类任务中通常表现出优于传统机器学习模型的性能,尤其是在能够自动学习有效特征方面。然而,传统机器学习模型在数据量较小或需要快速原型验证时仍有其优势。未来的研究趋势可能包括开发更轻量级、更鲁棒、更具可解释性的深度学习模型,以及探索小样本学习和迁移学习等策略以应对EEG数据的个体差异和标注成本问题。

4. 应用领域与案例分析

基于EEG的注意力评估技术在多个领域展现出巨大的应用潜力,包括教育、健康、交通安全等 。通过分析EEG信号中与注意力相关的特征,可以开发出各种监测、评估和干预系统,从而提升个体在特定任务中的表现,或辅助相关疾病的诊断与康复。

4.1 教育领域

在教育领域,EEG注意力评估技术可以为教学优化和学生认知发展提供有力支持 。

4.1.1 学生学习注意力监测与评估

通过实时监测学生在课堂学习或在线学习过程中的EEG信号,可以评估其注意力集中程度。例如,清华大学的研究团队正在研究通过电极监测儿童上课时的注意力状态,能够在30秒内判断他们是否在认真听讲。这种技术可以帮助教师及时了解学生的学习状态,当发现大部分学生在某个内容上注意力不集中时,教师可以立即调整教学策略,如插入互动环节或变换讲解方式,以提高学习效果。此外,有研究利用单电极脑电图设备测量学生在观看在线课程视频的注意力水平。这些应用有助于实现更精准的教学反馈和个性化学习支持。例如,一项研究通过分析EEG数据发现,元认知水平越高,额叶区的α、β波,额叶与颞叶区的γ波越活跃;而迁移测试成绩越差,认知负荷越高、注意力越涣散,额叶区的α、β、γ波也越活跃。金博智慧等机构利用神经反馈训练系统,通过分析孩子的静息态EEG数据,为他们量身定制个性化的脑电目标,如个体化β节律调节,以提升注意力 。

4.1.2 个性化教学与干预

基于EEG的注意力评估结果,可以为学生提供个性化的教学内容和干预措施。例如,针对注意力不集中的学生,可以设计特定的认知训练任务或神经反馈训练方案。华南师范大学研发的基于脑电信号的青少年注意力检测和训练系统,针对注意力检测分类少、准确率低的问题,将注意力分为五类,并提出基于随机森林模型的注意力检测方法以改进检测的准确率,达到76.17%;针对注意力训练效果不佳的问题,该系统基于闭环脑电生物反馈感知技术,首次根据持续型注意力、选择型注意力和集中型注意力,分别设计了三个面向青少年的严肃游戏训练模式 。这种个性化的训练模式有助于提高学生的参与度和训练效果。此外,教育智能体可以根据学生的EEG数据实时调整教学策略,例如,当检测到学生注意力分散时,可以提供问题化元认知提示或积极情绪设计,以帮助学生重新聚焦注意力。杨晓哲等提出了VR技术和EEG信号结合的联动系统,通过检测学生的EEG信号,利用神经网络算法模型识别出学生的情绪状态,并根据不同的学习目的对虚拟环境进行逆向设计,给予学生正确的反馈,从而达到提高学生学习效率的目的 。

4.2 交通领域

在交通领域,EEG注意力评估技术主要用于监测驾驶员的疲劳和注意力分散状态,以提高道路交通安全。

4.2.1 驾驶员疲劳与注意力分散监测

驾驶员疲劳和注意力分散是导致交通事故的重要原因。EEG技术可以直接监测驾驶员的大脑活动,从而客观评估其警觉性和注意力水平。例如,有研究使用BrainLink Lite进行机动车驾驶员的脑电生物反馈信号(EEG)的检测,并对其驾驶过程中的精神疲劳度进行分析,从而对道路事故的发生进行预警 。分心驾驶被定义为车内或车外的事件、活动、物体或者人所引起的驾驶人注意力不能集中在驾驶任务上的情况。通过分析EEG信号的特征(如θ波功率增加、α波功率变化等),可以有效地识别驾驶员的疲劳和分心状态。例如,一项研究综述了基于EEG的分心驾驶研究,指出当驾驶人将注意力分散到次要任务上时,会显著影响其驾驶表现和判断能力,增加交通事故发生的风险 。

4.2.2 驾驶行为识别与认知状态评估

除了监测疲劳和分心,EEG技术还可以用于更广泛地评估驾驶员的认知状态,如情绪状态、工作负荷等。例如,基于EEG的情绪驾驶研究表明,通过深度学习算法开发的情绪识别模型具有较高的识别精度。这些情绪状态(如愤怒、焦虑)可能会影响驾驶员的决策和行为。此外,EEG信号还可以用于评估驾驶员在复杂交通环境下的认知负荷。例如,一项研究探讨了草原公路长时程驾驶条件下信息量对驾驶员脑电信号的影响。通过构建实际场景的试验环境,采集实车驾驶环境下的EEG数据,可以建立更准确的模型来识别驾驶员的不良驾驶状态,并为开发智能驾驶辅助系统提供支持。

4.3 其他应用领域(如神经营销、游戏娱乐)

除了教育、医疗和交通领域,基于EEG的注意力评估技术还在其他多个领域展现出应用潜力。

神经营销(Neuromarketing):EEG技术可以用于评估消费者对广告、产品或品牌的无意识情绪和认知反应,从而更深入地理解消费者的偏好和决策过程。通过监测消费者在观看广告或与产品互动时的脑电活动,可以识别哪些元素最能吸引注意力、引发积极情绪或增强记忆编码。例如,分析特定ERP成分(如P300、N400)或频段功率变化,可以量化消费者对营销刺激的投入程度和情感效价。这为优化营销策略、产品设计和广告投放提供了客观的神经科学依据。

游戏娱乐:EEG技术可以用于开发更具沉浸感和互动性的游戏体验。通过实时监测玩家的脑电活动,游戏可以根据玩家的注意力状态、情绪反应或认知负荷动态调整游戏难度、剧情发展或视觉音效。例如,当检测到玩家注意力高度集中时,可以增加游戏挑战;当检测到玩家疲劳或分心时,可以适当降低难度或提供提示。此外,EEG脑控游戏也成为一种新兴的娱乐方式,玩家可以通过集中注意力或放松等思维活动来控制游戏角色或物体。这种技术不仅提升了游戏的趣味性,也为认知训练和康复提供了新的途径。

5. 商业化解决方案与产品

随着EEG技术的不断成熟和应用需求的增加,市场上涌现出越来越多的商业化EEG设备和注意力评估与训练产品。

5.1 现有商业化EEG设备与系统

商业化EEG设备根据其精度、通道数和应用场景的不同,可以分为医疗级/科研级设备和消费级设备。

5.1.1 医疗级与科研级设备

医疗级和科研级EEG设备通常具有较高的信号质量、较多的通道数(如64导、128导甚至256导以上)以及更严格的制造和校准标准。这些设备主要用于医院的神经内科、精神科、康复科等临床诊断,以及大学和研究机构的神经科学研究。例如,NT9200系列脑电放大器就是一种用于科研的EEG信号采集设备 。这些设备通常价格较高,操作相对复杂,需要专业人员使用。它们在癫痫诊断、睡眠障碍分析、脑功能研究等领域发挥着重要作用。

5.1.2 消费级头戴式EEG设备

消费级头戴式EEG设备通常具有通道数较少(如单通道、少数通道)、便携易用、价格相对低廉的特点。这些设备主要面向普通消费者,用于脑机接口应用、健康监测、认知训练、游戏娱乐等领域。例如,BrainLink Lite和 NeuroSky MindWave 等产品,它们通常采用干电极或少量湿电极,通过蓝牙与智能手机或电脑连接,配合相应的应用程序使用。这些设备虽然信号质量可能不如医疗级设备,但其便捷性和可及性使其在非临床场景下得到了广泛应用,例如用于注意力监测、冥想辅助、专注力训练等。

5.2 商业化注意力评估与训练产品

基于EEG技术的商业化注意力评估与训练产品也日益增多,主要面向教育、医疗康复和个人提升等领域。

教育领域:一些产品旨在通过监测学生的注意力水平,为教师提供教学反馈,或为学生提供个性化的学习辅助。例如,AttentioNet系统能够区分五种注意力状态,为全面评估学生在不同学习情境下的注意力分配提供了可能 。华南师范大学研发的青少年注意力检测和训练系统,结合了注意力检测和严肃游戏训练模式 。

专业训练:例如,金博智慧等机构利用神经反馈训练系统,通过分析孩子的静息态EEG数据,为他们量身定制个性化的脑电目标,如个体化β节律调节,以提升注意力 。

个人提升与健康管理:一些产品面向普通人群,提供注意力监测、压力管理、冥想辅助等功能。这些产品通常与智能手机App结合,通过可视化的反馈帮助用户了解自身的注意力状态,并进行针对性的训练。

5.3 主要市场参与者与竞争格局

EEG设备和注意力相关产品的市场参与者众多,既包括传统的医疗设备制造商,也包括新兴的科技公司和初创企业。

传统医疗设备巨头:如Nihon Kohden、Natus Medical、Medtronic等,它们在医疗级EEG设备领域拥有深厚的技术积累和市场渠道。

专注于脑电技术的公司:如NeuroSky、Emotiv、InteraXon (Muse)、BrainCo (强脑科技) 等,它们在消费级EEG设备和相关应用开发方面较为活跃。例如,强脑科技(BrainCo)与康复研究中心联合研发的“开星果脑机接口社交沟通系统”已用于孤独症儿童的康复训练 。

提供注意力解决方案的科技公司:如金博智慧、数药智能等,它们通常整合EEG硬件、算法和内容,提供一站式的注意力评估与训练服务。

初创企业和研究机构:许多初创企业和大学研究机构也在积极开发新的EEG技术和应用,并通过技术转让或产品化的方式进入市场。

竞争格局呈现多元化和快速发展的态势。医疗级市场相对成熟,技术壁垒较高,竞争主要集中在信号质量、算法精度和临床验证方面。消费级市场则更加注重用户体验、产品设计、应用生态和价格竞争力。随着人工智能和机器学习技术的进步,基于EEG的注意力评估和训练产品的智能化水平和个性化能力不断提升,市场竞争也日趋激烈。未来,能够提供更精准、更便捷、更具个性化体验的产品和服务的企业将更具竞争优势。

6. 未来发展趋势与挑战

基于EEG的注意力评估技术虽然取得了显著进展,但在迈向更广泛的实际应用过程中,仍面临诸多机遇与挑战。

6.1 技术发展趋势

EEG注意力评估技术正朝着更精准、更便捷、更智能化的方向发展。

6.1.1 干电极与柔性电极技术

传统的湿电极需要导电膏,使用不便且舒适度较差,限制了EEG技术在日常生活场景中的应用。干电极技术通过改进电极材料和结构,无需导电膏即可获得较好的信号质量,大大提升了用户体验和设备的便携性。柔性电极技术则采用柔性材料制作电极和电路,能够更好地贴合头皮,适应不同头型,减少运动伪迹,提高信号稳定性和舒适度。这些技术的进步将推动EEG设备向更轻便、更隐蔽、更易于长期佩戴的方向发展,为在自然环境下进行连续、实时的注意力监测提供硬件基础。

6.1.2 多模态数据融合(如EEG-fNIRS)

单一的EEG信号虽然具有高时间分辨率,但在空间定位和深层脑活动探测方面存在不足。将EEG与其他生理信号或成像技术(如功能性近红外光谱fNIRS、眼动追踪ET、肌电图EMG、心电图ECG等)进行多模态数据融合,可以弥补单一模态的局限性,提供更全面、更准确的个体状态信息。例如,EEG-fNIRS融合可以同时获取高时间分辨率的电生理信号和高空间分辨率的血氧动力学信息,从而更精确地定位与注意力相关的脑区活动。多模态数据融合有助于提高注意力评估的准确性和鲁棒性,并深化对注意力神经机制的理解。

6.1.3 人工智能实时解析与边缘计算

随着人工智能算法的不断优化和计算能力的提升,EEG信号的实时解析和在线评估成为可能。将先进的机器学习模型(尤其是深度学习模型)部署到嵌入式设备或可穿戴设备上,实现EEG信号的实时特征提取和注意力状态分类,对于许多即时反馈应用(如驾驶员疲劳预警、课堂注意力提醒)至关重要。边缘计算技术可以将数据处理和分析任务放在本地设备执行,减少对云端计算的依赖,降低延迟,保护数据隐私。这将推动EEG注意力评估系统向更智能、更自主、更实时的方向发展。

6.1.4 小样本学习与迁移学习

EEG信号存在显著的个体差异,且数据标注成本高昂,导致训练样本不足是常见问题。小样本学习(Few-shot Learning)和迁移学习(Transfer Learning)是解决这一问题的有效途径。迁移学习可以将在大规模数据集上预训练的模型,通过少量特定个体的数据进行微调,使其快速适应新用户,从而提高模型的泛化能力和用户适应性。小样本学习则致力于从极少量样本中学习有效的模型。这些技术的应用将有助于降低EEG注意力评估系统对大量标注数据的依赖,加速模型的个性化定制和实际部署。

6.2 应用前景拓展

随着技术的成熟和成本的降低,EEG注意力评估技术的应用前景将更加广阔。

个性化教育:实现真正意义上的因材施教,根据学生的实时注意力状态动态调整教学内容和节奏。

智能医疗:辅助更多神经系统疾病和精神障碍(如阿尔茨海默病、帕金森病、焦虑症、抑郁症等)的早期诊断、疗效评估和康复训练。

智能交通与智能驾驶:更精准的驾驶员状态监测,为高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶技术提供关键输入。

人机交互与智能家居:通过监测用户的注意力状态,实现更自然、更智能的人机交互,例如智能家居系统可以根据用户的专注或放松状态自动调节环境。

职业培训与技能评估:在飞行员、宇航员、外科医生等高风险职业的培训中,评估受训者的注意力分配和应激反应能力。

心理健康与压力管理:为大众提供便捷的注意力、情绪和压力监测工具,辅助进行自我调节和心理健康管理。

6.3 面临的挑战

尽管前景广阔,但EEG注意力评估技术在实际应用中仍面临一些挑战。

6.3.1 信号抗干扰与用户适应性

EEG信号本身非常微弱,极易受到各种生理伪迹(如眼动、肌电、心电)和环境噪声(如电源干扰、运动伪迹)的影响。虽然在实验室环境下可以通过严格的实验控制和预处理算法来改善信号质量,但在非实验室环境或动态场景下,伪迹的复杂性和不可预测性使得问题更加棘手。此外,EEG信号存在显著的个体差异和状态依赖性,同一个体在不同时间、不同生理状态下的脑电模式也可能存在较大差异。这种个体差异性和状态依赖性使得构建普适性强、用户适应性好的注意力检测模型变得非常困难。如何提高EEG信号采集的抗干扰能力,开发更鲁棒的伪迹去除算法,以及研究能够有效处理个体差异和状态变化的自适应模型,是未来研究中需要重点解决的问题 。

6.3.2 数据隐私与安全

EEG数据属于高度敏感的生理数据,包含丰富的个体大脑活动信息,其隐私和安全问题不容忽视。在数据采集、传输、存储和分析过程中,如果缺乏有效的保护措施,可能导致用户隐私泄露或被恶意利用。例如,EEG数据可能被用于推断个体的情绪状态、认知能力甚至某些疾病倾向。因此,需要建立健全的数据安全和隐私保护法规与技术标准,采用加密传输、匿名化处理、差分隐私等技术手段,确保用户数据的安全可控。用户对于自身EEG数据的所有权和控制权也应得到充分尊重和保障。

6.3.3 标准化与数据互通性

目前,EEG注意力检测领域的研究缺乏统一的标准和规范,这在一定程度上阻碍了研究的可重复性和结果的横向比较。具体表现在实验范式设计、数据采集参数、预处理流程、特征提取方法以及模型评估指标等多个方面都存在较大差异。不同的研究团队可能采用各自定义的注意力任务、EEG电极放置方案、采样率、滤波范围等,导致所获得的数据集在结构和内容上各不相同。这种不标准化使得不同研究之间的数据难以共享和整合,也使得新提出的算法难以在统一的基准上进行公平比较。缺乏大规模、高质量、标准化的公开数据集是制约该领域发展的一个重要因素。此外,不同EEG设备厂商的数据格式和接口也可能存在差异,增加了数据互通和系统集成的难度。因此,推动建立EEG注意力检测领域的标准化协议,包括统一的实验范式、数据采集规范、预处理流程和评估标准,以及促进开放数据共享平台的建立,对于加速研究进展、促进技术转化具有重要意义。

6.3.4 消费级产品复购率与市场推广

尽管消费级EEG设备和相关应用逐渐增多,但其市场渗透率和用户粘性仍有待提高。许多消费级EEG产品在功能上可能仍显单一,用户体验有待优化,或者缺乏持续吸引用户的内容和服务,导致用户复购率不高。此外,公众对于EEG技术的认知度和接受度也有待提升,部分用户可能对佩戴EEG设备存在顾虑,或对其实际效果持怀疑态度。因此,如何提升产品的实用性和趣味性,构建可持续的商业模式,加强市场教育和推广,是消费级EEG产品面临的重要挑战。

7. 结论

基于脑电波(EEG)数据分析的注意力水平评估是一个充满活力且具有广泛应用前景的研究领域。通过对不同类型注意力(如选择性、持续性、分配性、交替性及执行功能相关注意力)的EEG表征进行深入研究,结合先进的信号处理技术(如伪迹去除、时域、频域、时频域和空域特征提取)和机器学习模型(包括传统机器学习方法和深度学习模型,特别是CNN、RNN及注意力机制的应用),我们已经能够实现对个体注意力状态的客观、量化评估。这些技术在教育领域的个性化学习、医疗健康领域的疾病辅助诊断与康复训练、交通领域的驾驶员状态监测以及其他如神经营销、游戏娱乐等多个方面都展现出巨大的应用潜力。

尽管取得了显著进展,但EEG注意力评估技术仍面临信号抗干扰、用户适应性、数据隐私安全、标准化以及消费级产品市场推广等方面的挑战。 未来的发展趋势将聚焦于干电极与柔性电极技术、多模态数据融合、人工智能实时解析与边缘计算、以及小样本学习与迁移学习等方向,旨在提升技术的精准度、便捷性、智能化和个性化水平。

总体而言,EEG注意力评估技术正逐步从实验室走向实际应用,其发展不仅依赖于技术的持续创新,也需要跨学科的合作以及对社会伦理和用户需求的充分考虑。随着技术的不断成熟和应用场景的不断拓展,基于EEG的注意力评估将为提升人类认知能力、改善生活质量以及推动相关产业发展做出越来越重要的贡献。